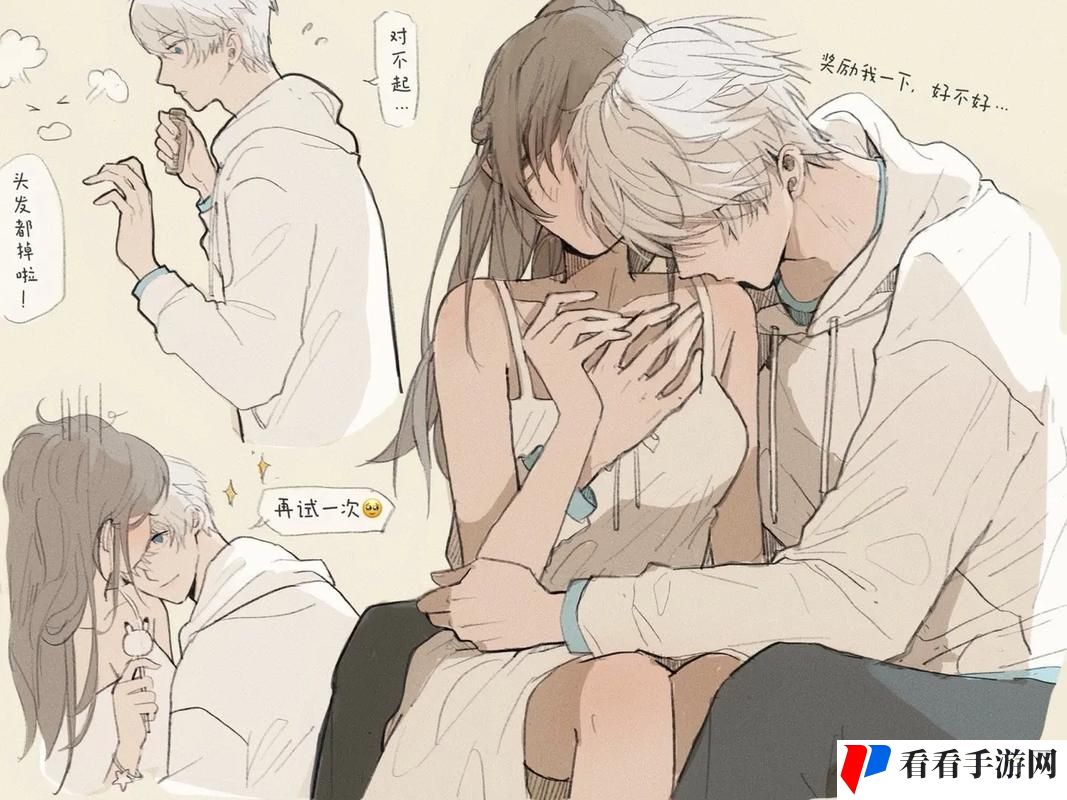

在网络文化的不断发展的今天,一部作品的受欢迎程度往往不再仅仅依赖于其质量,更多地与用户的互动与反馈密切相关。最近,某热播剧“明明说好只是增增”的第二十话引发了广泛的讨论,观众们对剧情发展的看法各异,这不仅是对剧作本身的评价,也映射出当下社会的心理状态。

有观众认为这一集的剧情设定有些牵强,角色之间的冲突不够自然,导致观众难以共鸣。这样的反应在社交媒体上引发了激烈的讨论,热议的声音中充满了对角色塑造的批评,尤其是对主角性格发展的不满。观众在表达失望的同时,也不禁反思自己对角色的期待以及对于剧情的依附感。这种情感的落差显然与我们生活中的社交经验有深刻的联系。

与此同时,也有不少用户赞赏这一集所展现的复杂情感。他们认为剧集反映了真实人性,角色之间的矛盾与挣扎恰好揭示了当代人际关系的脆弱。人们在追求自我价值与他人期望之间的冲突,确实是许多人生活中的常态。因此,剧中人物虽然面临困境,却也体现了不屈的勇气与希望,这种情感上的共鸣让许多观众倍感触动。

在这种情绪的交织下,用户们的热议也让我们看到了一些潜在的社会心理现象。一方面,随着社交媒体的普及,观众的声音愈加显著,集体讨论的氛围让更多人愿意分享自己的见解与感受。这种现象本身可以被视为社会群体意识的体现,大家在共同参与讨论时,能够获得一种归属感和认同感。另一方面,也反映了现代人对情感共鸣和理解的强烈渴望。在快节奏的生活中,我们希望通过影视作品找到情感的寄托和表达的渠道。

这一系列反应显示了当前社会对作品不仅仅是欣赏,还有更深层次的参与与思考。观众们不再是单纯的看客,而逐渐成长为内容创作的参与者。这种转变不仅影响了影视作品本身,也为未来的文化产业提供了新的视角与可能性。总而言之,用户对“明明说好只是增增的第二十话”的热议,不仅仅是对一集剧集的反响,更是一种时代的厚度与人心的流动。